A palavra holocausto tem origem grega (holókaustos) e latina (holocaustum), e na história antiga dava nome ao sacrifício religioso de animais pelo fogo.

Após a Segunda Guerra Mundial, o termo ganhou um novo significado: “homicídio metódico de grande número de pessoas, especialmente judeus e outras minorias étnicas, executado pelo regime nazista”, como descreve o Dicionário Priberam.

O genocídio em massa – sistemático e organizado – faz parte da memória dos sobreviventes dos campos de concentração. Lá, existiam apenas duas possibilidades para os inimigos do regime: trabalho forçado ou extermínio. Mais de 200 campos foram criados pelos nazis, dentro e fora do território alemão, durante as décadas de 1930 e 1940. Os campos serviam para explorar e eliminar principalmente judeus, mas também ciganos, homossexuais, comunistas, testemunhas de Jeová, pessoas com deficiências físicas e mentais, prisioneiros de guerra soviéticos e polacos.

O Holocausto é considerado por muitos historiadores como o maior crime já cometido contra a humanidade.

“Víamos o fumo e um fogo enorme a arder dia e noite, e a Kapo [funcionária também prisioneira da SS alemã] dizia-nos ‘vão-se transformar em cinza. Fogo, fumo, é no que se vão transformar, se não me obedecerem’”, descreve Lulu Landwehr, ex-prisioneira sobrevivente de Auschwitz (Polónia) no livro de memórias “…E Pilatos lavou as mãos”.

Fotos do museu alemão de Auschwitz-Birkenau©

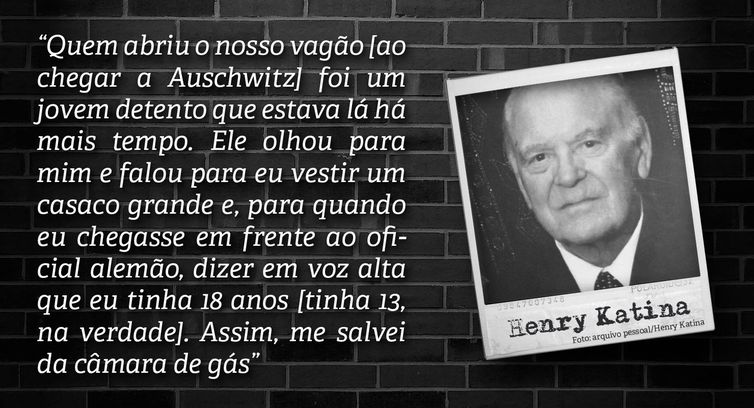

“Quem abriu o nosso vagão [ao chegar a Auschwitz] foi um jovem detento que estava lá há mais tempo. Ele olhou para mim e disse-me para eu vestir um casaco grande e, para quando eu chegasse ao pé do oficial alemão, dizer em voz alta que tinha 18 anos [tinha 13, na verdade]. Assim, salvei-me da câmara de gás”, contou à Agência Brasil, Henry Katina. “Seleccionavam as pessoas que tinham condições para trabalhar. As que não tinham condições de trabalhar foram imediatamente levados para a câmara de gás”, complementa.

Lulu Landwehr e Henry Katina viviam em cidades distantes a 170 quilómetros na Hungria (Oradea e Halmeu, respectivamente) ocupadas pacificamente por alemães. As duas cidades hoje pertencem à Roménia. Em períodos próximos, os dois foram forçados com as suas famílias judias a morar em guetos, e depois foram levados de comboio para o campo de concentração e extermínio em Auschwitz. A viagem dela foi no 1º de maio de 1944 e viagem dele, 22 dias depois.

Apesar de perderem pais e irmãos assassinados pelo regime nazi, os dois tiveram sorte e passaram pouco tempo em Auschwitz. Depois de três meses, ela foi levada com a irmã para um campo de trabalho forçado na Polónia onde fabricava munições. Ele foi trabalhar com pás e picaretas para nivelar terrenos que serviriam de estação ferroviária no país.

As coincidências nas histórias dos dois não terminam aí. Ambos foram morar para o Brasil na década de 1950. Lulu e oseu marido, também judeu e foragido da guerra, viveram em São Paulo e depois em Brasília. Henry, após uma passagem no Canadá, foi para Belo Horizonte, onde morava uma irmã. Gostou da cidade e conheceu a mulher com quem é casado até hoje. Lulu morreu em abril do ano passado, aos 93 anos.

Henry, hoje com 89 anos, continua em Belo Horizonte e nesta segunda-feira (27) fará uma palestra na cidade, promovida pela Federação Israelita, pela Secretaria de Cultura e Turismo e pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. O evento marca a passagem do Dia Internacional em Homenagem às Vítimas do Holocausto.

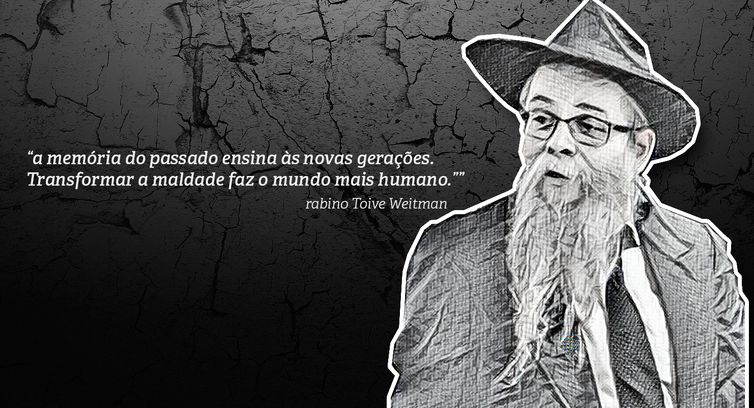

Para o rabino Toive Weitman, as vítimas do holocausto, como Lulu e Henry, “são verdadeiros heróis, que viram o inferno na vida deles e muitos deles, sobreviventes, conseguiram reconstruir família”. E a história pessoal que deixaram registada ou que ainda contam é fundamental porque “a memória do passado ensina as novas gerações” e serve como lição positiva: “transformar a maldade e faz o mundo mais humano.”

A data foi instituída em 2005 pelas Nações Unidas. No dia 27 de Janeiro de 1945, há 75 anos, as tropas soviéticas descobriram o campo de concentração de Auschwitz. Segundo a Unesco, o local foi o maior complexo de extermínio e “o maior centro de assassinatos em escala industrial, construído para implementar o genocídio dos judeus da Europa”. Conforme a agência da ONU, de 1,1 milhões de indivíduos que foram assassinados em Auschwitz, quase 1 milhão eram judeus. A estimativa é de que no ano de 1944, quando Lulu Landwehr e Henry Katina passaram por Auschwitz, a média de assassinatos tenha sido de seis mil pessoas por dia.

Barbárie elevada à enésima potência

Historiadores e a comunidade judaica apoiam a lembrança da data com solenidades. “O holocausto foi uma das construções mais conhecidas do nazismo, que foi a barbárie elevada à enésima potência no século 20. [O Holocausto] não pode ser esquecido. Tem que ser lembrado e relembrado insistentemente, principalmente para as gerações mais jovens, até para se precaverem”, defende o historiador António José Barbosa, professor reformado de História Contemporânea da Universidade de Brasília (UnB).

“O objectivo [da data] é fazer com que conheçam a história do holocausto, e que isso não aconteça nunca mais a nenhum povo ou nação”, complementa Ilana Iglicky, orientadora pedagógica do Memorial do Holocausto, que funciona na antiga sinagoga do bairro de Bom Retiro em São Paulo. O museu já recebeu mais de 25 mil pessoas desde a inauguração em 2017. “O holocausto não aconteceu do dia para a noite, mas começou com a intolerância – com a não proximidade ao outro, com a xenofobia”, alerta.

A intolerância preocupa constantemente Vivianne Landwehr, filha de Lulu Landwehr. “De vez em quando surge mais uma pessoa que parece pregar em nome do bem e da decência, que as pessoas não devem ter liberdade. Isto tudo trata de respeito e liberdade”, opina. O fenómeno da intolerância e até manifestações de carácter nazi também inquietam o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Fernando Kasinski Lottenberg: “existe um mito que as populações serão substituídas por outras. Isso acontece na Europa com a questão dos refugiados.”

Segundo ele, eventuais manifestações de intolerância e até de homenagem ao nazismo devem ser “marcadas juridicamente”. Ele defende que “comportamentos que negam ou querem reviver esse período sejam punidos conforme prevê a legislação”.

Homem comum

Para o professor Wolfgang Döpcke, também do departamento de História da UnB, essas manifestações ganham força “em tempos de crises sociais e desestabilização e desorientação das sociedades. ”O comportamento reflecte as frustrações sociais, a sensação de privação social, exclusão e descrença nos processos democráticos e sua ordem institucional, bem como, no outro lado, as ameaças a privilégios que se pretende defender por meios violentos e autoritários.”

Na avaliação do académico, “dificilmente Auschwitz vai se repetir. Porém, as ideias, posturas intelectuais, mentalidades e as concepções do ser humano atrás destas atrocidades encontram-se e manifestam-se ainda hoje com crescente tendência”. Para Wolfgang Döpcke, “a memória do holocausto passa a mensagem de resistir e opor qualquer manifestação de intolerância, racismo, antissemitismo, xenofobia, ódio social e discriminação humana.”

O professor assinala que houve evolução dos estudos sobre o holocausto nas últimas décadas “Despediu-se da ideia que o genocídio tinha sido realizado por um pequeno grupo de perpetradores de elite, membros principalmente das instituições de matança como da SS. As pesquisas revelaram um grupo muito maior de perpetradores direitos, acima de tudo nos fuzilamentos em massa no leste europeu”.

A pesquisa histórica mais recente conferiu “uma maior importância ao papel do homem comum entre os perpetradores e perguntou-se como homens plenamente comuns se transformaram em assassinos de massa”. Segundo ele, “descobriu-se que, sem questionar a responsabilidade alemã pelo Holocausto, que este não poderia ter sido implementado tão facilmente sem a ampla cumplicidade e colaboração por instituições e indivíduos antissemitas, principalmente no leste europeu e nos territórios ocupados da União Soviética.”

*Com Agência Brasil